北航博物馆:让航空航天梦照进孩子眼眸

校园博物馆通过互动展品激发孩子们对航空航天的兴趣,寓教于乐,传递科学精神。

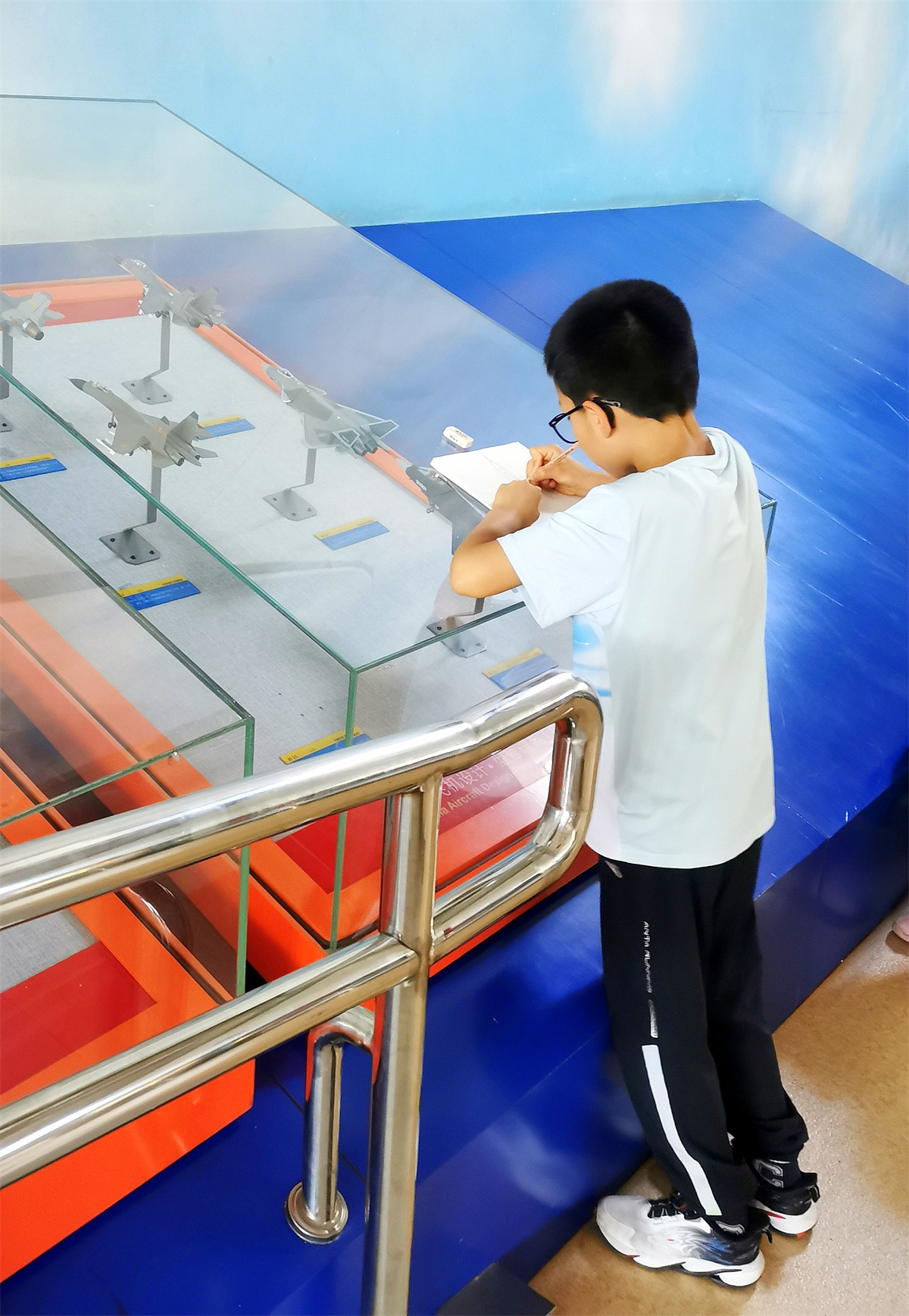

校园中的博物馆,总像藏着秘密的百宝箱,轻易就能勾起人们的新奇与遐想。走进北京航空航天博物馆的瞬间,阳光透过高窗落在展品上:那些裸露着管线的飞机内舱、带着金属光泽的发动机内核,正静静等待被探索。孩子们的脚步突然放慢,原本叽叽喳喳的声音渐渐轻了,目光先是停留在展品上,随即泛起细碎的亮光。“原来飞机里面是这样的?” 有人忍不住小声惊叹,小手已经悄悄按在了展柜玻璃上。暑期的展馆里,这样的场景随处可见:家长们半蹲身子指着展品讲解,孩子们则踮着脚瞪大眼,连空气里都飘着好奇的味道。

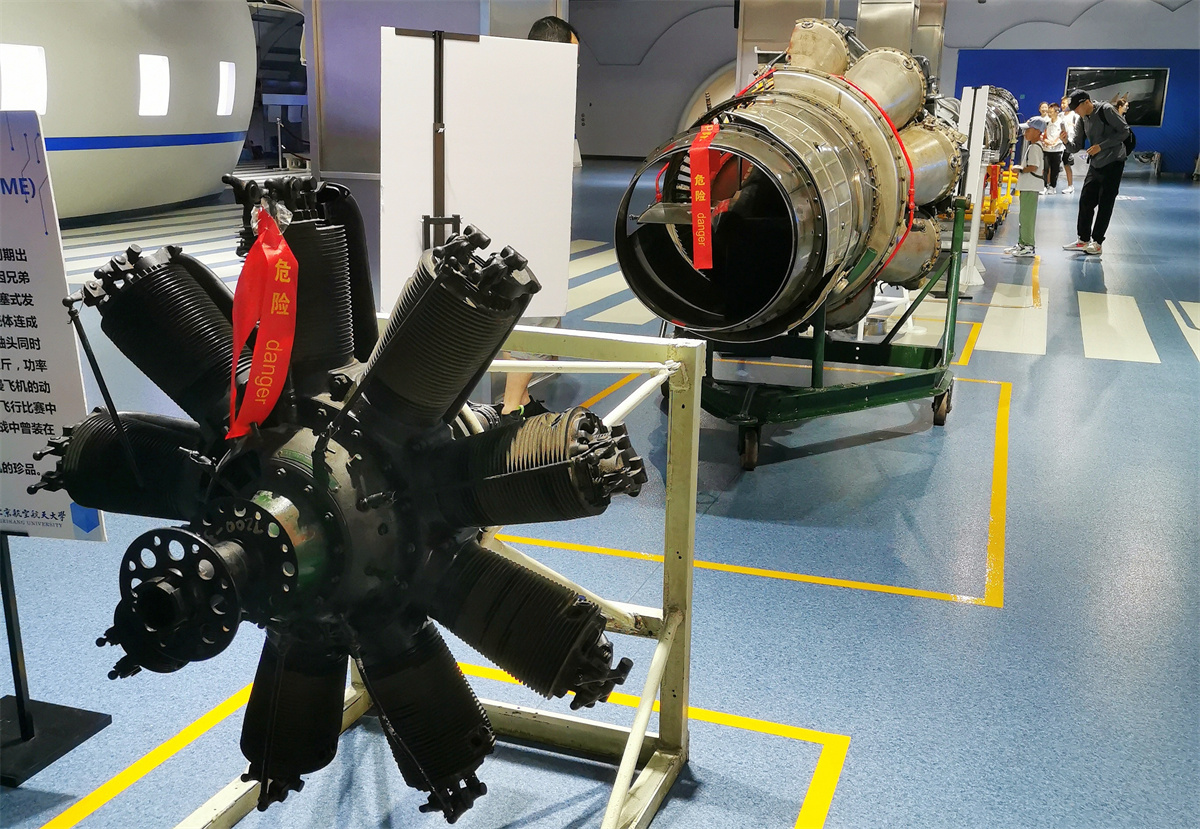

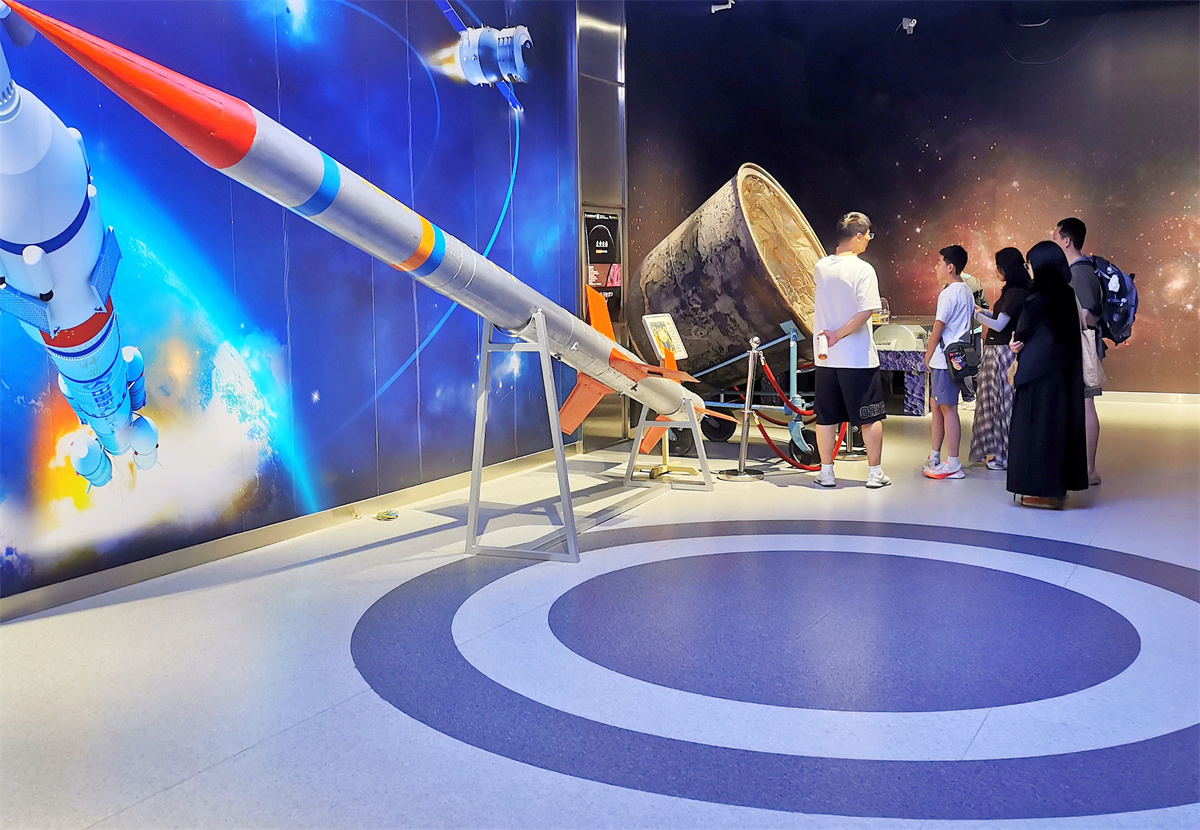

展馆以 “长空逐梦”“银鹰巡空”“空天走廊”“神州问天” 四个展区串联起整个空间,从螺旋桨飞机到喷气式战机,从返回舱残骸到卫星模型,航空与航天的脉络在此清晰铺展。不同于传统博物馆的 “远观” 模式,这里更像一所敞开的实训课堂:孩子们可以凑近看战斗机驾驶舱里密密麻麻的仪表盘,想象飞行员如何在万米高空操控方向;能透过透明展柜观察发动机叶片的弧度,理解 “金属如何托举钢铁飞翔”;甚至能触摸按比例复刻的返回舱外壳,感受那些烧灼痕迹里藏着的太空故事。

这些带着温度的展品,远比书本上的图片更有冲击力。当孩子们看到展馆上空悬挂的模型群,民航机舒展着宽大机翼,带有 “八一” 字样的战斗机身姿凌厉,而小巧的 “蜜蜂 11” 轻型飞机像只停在半空的蜻蜓,他们会自发地比较:“这个飞得稳,那个飞得快吧?”。 当返回舱、火箭残骸与卫星模型在同一空间相遇,家长只需稍作引导,“航空在大气层内,航天要冲出大气层” 的抽象概念,便成了能被眼睛捕捉的具象认知。

这里没有火箭发射时震耳欲聋的轰鸣,没有航天器入轨时的紧张倒计时,却用最细腻的方式搭建起认知的阶梯。玻璃展柜里的每一处磨损、每一根管线,都是中国航空航天人从无到有、攻坚克难的见证;而孩子们眼里的每一次闪烁、每一个提问,则是新的探索欲在萌发。比起陈列历史,这所校园博物馆更重要的使命,是让那些关于天空与宇宙的种子,在好奇的土壤里悄悄扎根 —— 或许某天,这些曾趴在展柜前的孩子,会带着今天埋下的梦想,真正飞向更远的地方。